Prinsip – Prinsip Geografi

Prinsip geografi menjadi

dasar pada uraian, pengkajian, pengungkapan gejala, variabel, faktor, dan

masalah geografi. Pada waktu melakukan pendekatan terhadap objek yang

dipelajari, dasar atau prinsip ini harus selalu menjiwainya.

Secara

teoretis, prinsip itu terdiri dari

1) Prinsip Penyebaran

2) Prinsip Interelasi

3) Prinsip Deskripsi

4) Prinsip Korologi atau Prinsip Keruangan

A.

Prinsip Penyebaran

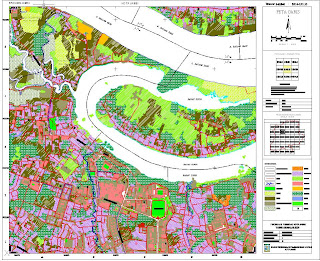

Prinsip

penyebaran, yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di

permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia.

Dengan

memerhatikan dan menggambarkan penyebaran gejala dan fakta tadi dalam ruang,

pengungkapan persoalan yang berkenaan dengan gejala dan fakta dapat terarah

dengan baik.

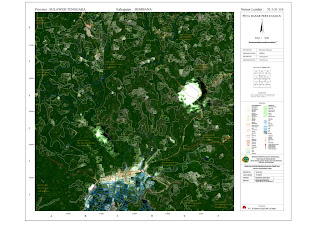

Dengan melihat

dan menggambarkan berbagai gejala pada peta, hubungannya satu sama lain juga

dapat terungkap secara menyeluruh. Yang selanjutnya juga akan dapat meramalkan

lebih lanjut.

Contoh

kajian prinsip penyebaran adalah persebaran jenis tanah di Indonesia yang

berbeda-beda pada setiap wilayah.

B.

Prinsip Interelasi

Dasar kedua yang digunakan untuk menelaah dan

mengkaji gejala dan fakta geografi, yaitu prinsip interelasi. Prinsip

interelasi ini secara lengkap adalah interelasi dalam ruang.

Prinsip interelasi, yaitu hubungan saling terkait dalam ruang, antara gejala

yang satu dengan gejala lainnya.

Setelah pola penyebaran dan fakta geografi dalam ruang terlihat, hubungan

antara faktor fisis dengan faktor fisis, faktor manusia dengan faktor manusia,

faktor fisis dengan faktor manusia dapat terungkap. Melalui antarhubungan itu,

pengungkapan karakteristik gejala atau fakta geografi tempat atau wilayah

tertentu juga dapat dilakukan.

Contoh

kajian prinsip interelasi adalah tanah longsor terjadi akibat hutan gundul.

C.

Prinsip Deskripsi

Prinsip Deskripsi, yaitu penjelasan

lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki/dipelajari. Deskripsi, selain

disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat juga dilengkapi dengan diagram,

grafik, tabel, gambar, dan peta.

Pada interelasi gejala satu dengan yang lain atau antara faktor yang satu

dengan faktor yang lain, selanjutnya dapat dijelaskan sebab akibat dari

interelasi tadi. Penjelasan atau deskripsi, merupakan suatu prinsip pada

geografi dan studi geografi untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala

dan masalah yang dipelajari.

Contoh

kajian prinsip deskripsi adalah penjelasan mengenai data kependudukan suatu

wilayah dilengkapi dengan tabel atau peta.

D.

Prinsip Korologi

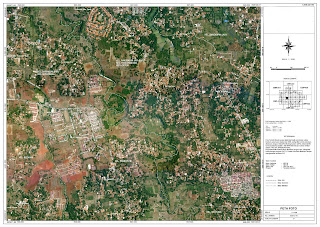

Prinsip korologi, yaitu gejala, fakta,

ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau sebarannya,

interelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu, karena

ruang itu akam memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut.

Prinsip korologi, merupakan prinsip geografi yang komprehensip, karena

memadukan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini merupakan ciri dari

geografi modern.

Pada prinsip korologi ini, gejala, fakta dan masalah geografi ditinjau

penyebarannya interelasinya dan interaksinya dalam ruang, baik penyebaran, interelasi,

dan interaksinya dalam hubungannya pada ruang tertentu. Faktor, sebab dan

akibat terjadinya suatu gejala dan masalah, selalu terjadi dan tidak dapat

dilepaskan dari ruang yang bersangkutan. Ruang ini memberikan karakteristik

kepada kesatuan gejala, kesatuan fungsi dan kesatuan bentuk, karena ruang itu

juga merupakan kesatuan.

Dalam meninjau suatu gejala berdasarkan prinsip korologi, misalnya pertanian,

selalu diperhatikan penyebarannya dalam ruang, interelasinya dengan

faktor-faktor yang menunjang pertanian, dan interaksi pertanian itu dengan

kehidupan pada ruang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakteristik

pertanian tersebut dapat terungkap.

Dalam

geografi terdapat dua unsur pokok, yaitu

1. Keadaaan alam

2. Keadaan manusia

a)

Keadaan alam ( realm of nature )

Keadaan alam tidak dinamis dan tidak

mengalami perubahan secara cepat bila dibandingkan dengan keadaan manusia.

Keadaan alam meliputi lingkungan alam dan bentang alam.

Pada

lingkungan alam tercangkup unsur-unsur:

1. Kekuatan, seperti rotasi bumi, revolusi bumi,

gravitasi, dan perubahan cuaca

2.Proses-proses, seperti proses erosi, sedimentasi,

sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme

3. Unsur-unsur fisik, topologi, dan biotik. Unsur

fisik meliputi iklim, air, dan tanah. Unsur topologi meliputi luas, letak, dan

bentuk. Unsur biotik meliputi flora, fauna, organisme, dan manusia

b)

Keadaan manusia ( human realm )

Keadaan manusia mengalami perubahan yang

lebih cepat dan bersifat dinamis dan kreatif. Keadaan manusia meliputi

lingkungan sosial, bentang alam budi daya, dan masyarakat. Lingkungan sosial

seperti faktor-faktor kebiasaan, tradisi, hukum, dan kepercayaan. Sedangkan

bentang alam budi daya, seperti hutan buatan, danau buatan, perkebunan, dan

persawahan.

Lingkungan geografi sangat berpengaruh

terhadap pemusatan penduduk, sebaran penduduk, perilaku dan kebudayaan

penduduk, serta hubungannya dengan keadaan alam sekitarnya.

Contoh

kajian prinsip korologi adalah tanaman padi dapat tumbuh subur pada daerah

dataran rendah yang memiliki curah hujan cukup.